O som da porta de ferro ao se fechar é, por alguns segundos, ensurdecedor. O eco, provocado pelo peso da estrutura, deixa um zunido profundo nos ouvidos e uma espécie de angústia. É como se um arrepio rápido percorresse o corpo. Do lado de dentro, as paredes cinzas de concreto cercam os abafados dois metros e meio por dois e meio de cela. Na parede, o papel plastificado com uma lista sobre o que pode ou não ser feito parece ter marcas de unhas.

Todos os dias às 22h30, horário da tranca, momento em que as agentes da Penitenciária Feminina de Pirajuí, no interior de São Paulo, giram as chaves na fechadura e isolam as presas dos demais espaços da cadeia, Ana Paula Mansueto, de 32 anos, chora. Essa é a terceira e última vez no dia que as presas são contadas pelas guardas.

Para responder presença, elas devem gritar o nome e os sete números correspondentes à matrícula. “A gente não se acostuma com isso”, diz. “Da primeira vez que cheguei me colocaram com uma companheira presa por homicídio. Morri de medo. Ela falava sozinha à noite. Ela se mexia e eu abria os olhos”, lembra.

Mansueto, assim chamada pelas companheiras da prisão por ter um sobrenome chique, começou a usar drogas aos 21 anos, mas desde os 18 trabalhava no tráfico. “Minha função sempre foi ‘viagem’, levava drogas para dentro dos presídios.” Nessa época, ela conta que “tirou” a primeira cadeia.

Ana Paula morava com os avós em Bauru, que, segundo ela, foram rígidos demais durante sua adolescência. “Decidi sair de casa com minhas colegas, que traziam drogas de São Paulo. Queria ter roupas bonitas, tudo aquilo que elas tinham e eu não”, afirma. Assim, começou a trabalhar no tráfico de drogas.

A agilidade na função lhe garantia R$ 1,5 mil por mês pelas entregas de maconha, crack e cocaína. Três anos depois, havia experimentado todas as drogas que transportava. “Me tornei usuária, comecei a roubar e me prostituir. Não achei que fosse sair tão caro, cheguei ao fundo do poço.”

O delito de Ana Paula é o mesmo cometido pela maioria das mulheres que emprestam sua mão de obra ao tráfico de drogas, são expostas às mais degradantes e precárias condições de vida e hoje estão no sistema prisional.

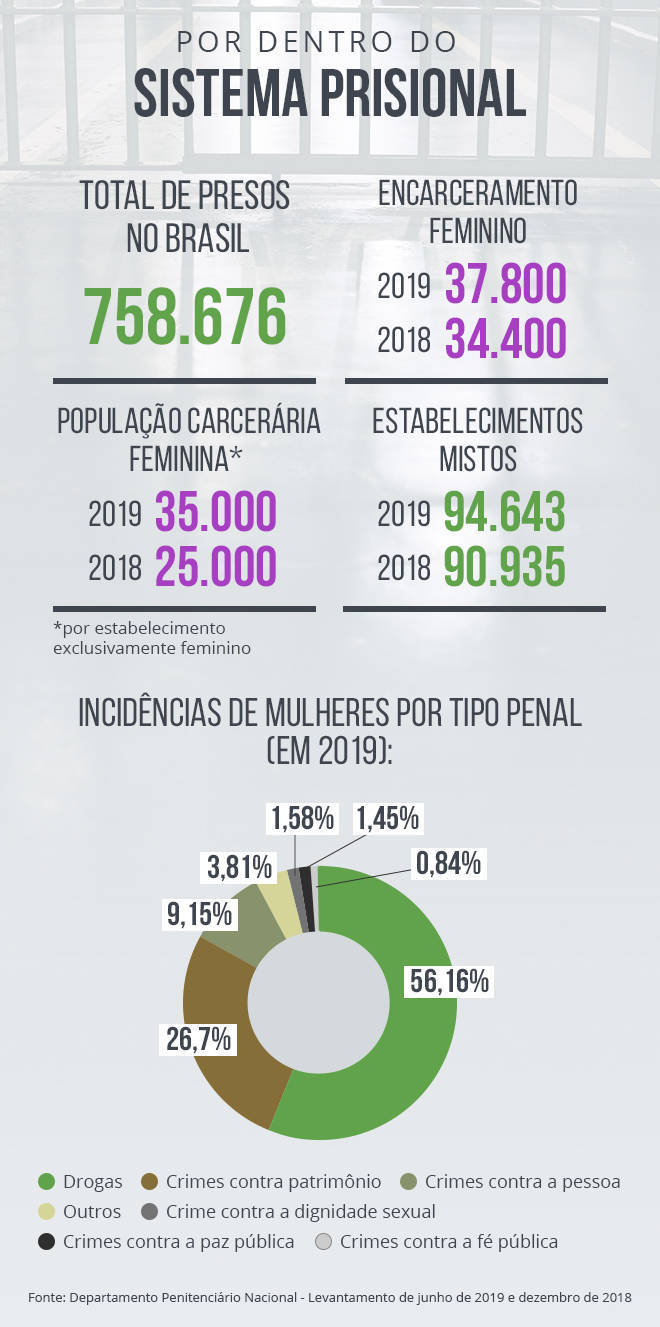

A população carcerária em estabelecimentos exclusivamente femininos aumentou 40% em seis meses, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (14) pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), do Ministério da Justiça. O total subiu de 25.089 mil, em dezembro de 2018, para 35 mil, em junho de 2019.

Segundo o levantamento, existem atualmente 17.327 mulheres presas por delitos relacionados ao tráfico de drogas, o que equivale a 56,16% dos crimes – a maior incidência penal entre os tipos categorizados.

Os dados levantados pelo Depen apontam que, em dezembro de 2018, existiam 36.348 mulheres presas em todo o país. Em junho do ano passado, esse número saltou para 37.768, um aumento de 3,9% em seis meses. Desse total, 13.504 são presas provisórias, ou seja, que ainda não foram julgadas.

O número de mulheres que ainda aguarda sentença é proporcionalmente 9,2% superior ao dos homens presos aguardando julgamento. Os dados do levantamento também permitem dizer que o número de presas provisórias em 2019 equivale a 96,8% do total de número de detentas em regime fechado ou 35,8% do total de presas no país.

Por dentro do sistema prisional brasileiro

Arte/ R7“Elas são encarceradas por uma busca financeira e não por crimes de natureza violenta”, afirma Jacqueline Sinhoretto, professora da Universidade Federal de São Carlos e coordenadora do Grupo de Estudos Sobre Violência e Administração de Conflitos (Gevac). A socióloga explica que tráfico, controle territorial e violência são práticas diferentes e, não necessariamente, interligadas.

Em muitos casos, a atividade acolhe quem o mercado de trabalho formal discrimina. “As mulheres não têm as mesmas oportunidades de renda e encontram no tráfico algo que podem exercer de casa”, diz. Além disso, explica a especialista, na economia do crime também sofrem com o preconceito e o machismo.

“A estrutura dessas firmas de drogas coloca as mulheres em atividades marginais. Por isso, acabam pegas pela polícia e julgadas por tentar dar melhores condições de vida aos filhos e à família.”

Quando chegam diante dos juízes, explica Dina Alves, advogada e coordenadora do Departamento de Justiça e Segurança Pública do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (Ibccrim), é como se já estivessem condenadas. “Há um olhar mais perverso da Justiça para mulheres que estão em um lugar de maior vulnerabilidade”, diz. “A lei escolhe quem é traficante e quem é usuário, os policiais definem quem vai para a cadeia e quem fica em liberdade.”

A pesquisa “Rés Negras e Juízes Brancos”, que buscou entender como os aspectos de gênero, classe e raça atuam na produção da punição nas prisões paulistas, aponta que as mulheres no tráfico participam como vendedoras, mulas ou consumidoras, a grande maioria sem renda. “São pessoas que encontram nesse sistema uma forma de sobrevivência.”

Vista por fora, a Penitenciária Feminina de Pirajuí, localizada a 339 quilômetros de São Paulo, é um grande prédio bege, cercado de arames, grades de segurança e observada por homens dispostos em seis torres preparados para perceber qualquer movimento que fuja à disciplina – exatamente como no sistema “panóptico”, concebido pelo filósofo e jurista inglês Jeremy Benthan em 1785 e estudado pelo filósofo francês Michel Foucault, em que um vigilante poderia observar todos os prisioneiros sem que eles soubessem que estavam sendo vistos.

Por dentro, as grades cinzas e portões verdes se impõem a quem se aproxima. Ainda antes de chegar ao regime fechado, as detentas do semi-aberto, vestidas de camiseta brancas e calças beges largas, conversam e estendem alguns lençóis no varal. Finalmente, no regime fechado pelo menos oito grades cortam o corredor principal da cadeia. É a primeira vez que o som do trancar e destrancar dos portões se faz ouvir. Depois, tornam-se constantes.

Os primeiros pavilhões são destinados às presas consideradas menos perigosas. Por uma janela retangular e estreita, vê-se pouco: braços jogados entre os “pirulitos”, como são chamadas as grades das celas, roupas esticadas em varais improvisados e um apanhador de sonhos na cela 39 que balança conforme bate o vento. De repente, algumas falas em voz alta tentam se comunicar com quem passa pelo corredor.

Mais alguns portões, chega-se aos pavilhões três e quatro, onde estão encarceradas as presas consideradas perigosas ou, segundo a diretora Graziella Fernanda Rodrigues Costa, as com maior probabilidade de fuga ou com penas mais altas. Nessas alas é mais difícil observar qualquer rastro humano. Uma espécie de duplo portão e vidro isolam esses pavilhões. Também não se ouve som algum, nenhuma tentativa de contato. “80% das mulheres estão aí por causa do tráfico”, aponta a diretora.

Na Penitenciária de Pirajuí, corredores separam os quatro pavilhões do regime fechado

Fabíola Perez / R7A penitenciária possui uma ala dedicada às visitas íntimas que devem ser agendadas aos domingos, das oito às 16 horas. “O problema é que elas são muito abandonadas, a maior parte dos companheiros está presa ou não vem visitá-las. Quem vem são as mães, irmãs e até avós”, diz uma agente.

Ao deixar o corredor principal, é possível ver as alas do castigo e do seguro. A primeira é composta por dez celas, de onde podem-se ouvir gritos e bastante movimentação. Na segunda, estão as detentas que, segundo a diretora, “não conseguem conviver porque brigam com todo mundo.”

Alguns metros adiante está o balcão em que as recém-chegadas retiram os kits com prato, caneca e colher. Ao fundo, uma pilha de colchões a serem entregues e, em uma sala, um armário grande abriga pertences das que acabaram de chegar. São objetos que estavam com elas no momento da abordagem policial: colchões, tecidos, uma pelúcia cor de rosa, dois espelhos de parede e um caderninho de mensagens espirituais. Agora, só serão entregues quando deixarem a prisão.

Informações sobre o presídio de Pirajuí

Arte R7O estado de São Paulo tem hoje 179 unidades prisionais. Destas, 157 são masculinas e 22, femininas. Porém, são contabilizadas oficialmente 176 unidades, já que um estabelecimento de RDD (Regime Disciplina Diferenciado) e dois hospitais são para homens e mulheres. Entre os Centros de Detenção Provisória, 48 são masculinos e um feminino.

O estado tem ainda 75 penitenciárias masculinas e 11 femininas. A unidade de Pirajuí faz parte de um plano de expansão do governo estadual em vigor desde 2011. De acordo com a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), as novas unidades femininas são construídas “respeitando as particularidades e necessidades de mulheres, principalmente ligadas à saúde.”

Nos seis estabelecimentos inaugurados nesses moldes, há setor de amamentação, creches, bibliotecas, espaço para crianças brincarem em dia de visita, pavilhão de trabalho e setores destinados à saúde e visita íntima.

Uma série de pesquisadores e especialistas, porém, refutam a ideia de adequação e defendem o abolicionismo penal. “É necessário pensar em como abolir as prisões. Nenhum modelo é ideal”, diz a socióloga e pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Segurança, Violência e Justiça (Seviju) da Universidade Federal do ABC, Rosângela Teixeira Gonçalves. “Isso porque o discurso de criar ambientes adequados intensifica o encarceramento.” Além disso, segundo ela, cria-se um mercado de licitações para produtos, atendimentos e empresas que se instalam nesses locais.

Com o pequeno Jó nos braços, batom roxo nos lábios e lápis preto nos olhos, Ana Paula evita erguer o rosto. Aos poucos, começa a ganhar confiança para compartilhar momentos marcantes de sua juventude que se confundem com as vezes em que foi presa. A primeira, aos 18 anos, foi por tráfico de drogas na Comarca de Cabrália Paulista, cidade no interior de São Paulo. Lá, Ana Paula fez sozinha a primeira tatuagem.

“Só Deus pode me julgar”, diz a frase que exibe no braço em que o bebê de dois meses repousa. “Fiz com agulha de crochê e tinta, num momento em que minha família me criticou muito.” Segundo ela, outras oportunidades até surgiram, mas nada que a fizesse largar a função de transportar drogas na economia do crime. “Não tinha medo de voltar para a cadeia, era novinha, não estava nem aí para nada.”

Na cadeia, Ana Paula acorda às 6 horas por causa de Jó. O berço do bebê fica ao lado da cama da mãe e as paredes pintadas de amarelo em tom pastel amenizam o cinza que colore as celas de outros pavilhões. O único armário no canto da parede ajuda a organizar as doações que mãe e filho recebem. As presas que não têm visitas de familiares sobrevivem com doações feitas ao presídio.

Ana Paula Mansueto fez a própria tatuagem quando "tirou" a primeira cadeia

Fabíola Perez / R7As prateleiras dividem roupas, itens de higiene e remédios. Mais para cima, dois brinquedos feitos à mão e quatro pares de sapatinhos. “Ficar aqui dentro com ele pesa mais, é muito triste saber que eu trouxe um inocente para a cadeia”, diz.

A cela também tem uma televisão que ambos utilizam para assistir desenho juntos. “Quero aproveitar o maior tempo possível ao lado dele, não sei o que vai acontecer daqui para frente.”

Além de Jó, Ana Paula é mãe de oito filhos e cada vez que se lembra deles os olhos se enchem de lágrimas e a voz embarga. “Quando eu saía da cadeia, me acomodava e fazia coisa errada. Mas estou arrependida. O tempo que a gente fica aqui é o tempo que a gente não vive a vida”, afirma.

Condenada a quatro anos pelos artigos 33 e 35, que correspondem aos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico pelo Código Penal, Ana Paula está presa há quatro meses. “Perdi meus filhos porque, por orgulho, não quis que minha família ficasse com eles. Agora queria que eles me perdoassem, vissem que mudei.”

A mãe do pequeno Jó ergue o rosto para dizer que gostaria de sair da cadeia para se tratar. Enquanto isso não acontece, ela se dedica à leitura e à escrita. “Gosto de escrever cartas para pessoas de outras penitenciárias. Esse é o meu Facebook”, sorri.

Por trás dos óculos redondos que escorregam toda hora, Maísa Prando, de 27 anos, tem um semblante discreto e observador. Na penitenciária, ela dá aulas de marketing para as outras detentas. Presa às vésperas de prestar vestibular, Maísa tinha um objetivo que hoje diz ter deixado para trás. “Queria fazer medicina, mas não sou muito sonhadora, gosto de realizar.”

Ela nasceu em Birigui, cidade a 500 quilômetros da capital, e viveu na casa da avó até os 12 anos. “A relação com minha mãe era muito complicada. Não conseguia entender o fato de ela não ter estado presente na minha infância. Ela tinha envolvimento com drogas e eu não tinha uma boa relação com meu padrasto”, diz.

Ao mesmo tempo, as amigas mais próximas haviam saído de casa e vivido outras experiências. Foi o ponto de partida para Maísa também sair de casa e morar com um amigo, com quem acabou se relacionando.

Aos 14 anos, começou a atuar no tráfico. Conhecia todas as etapas do processo: desde a negociação até a revenda para diversas cidades de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. “Este foi o mundo que me foi apresentado, foi tudo muito rápido”, diz. “Tive algumas oportunidades, mas sempre que eu trabalhava em alguma coisa, paralisava.” A adrenalina e o dinheiro a atraíam para essas funções. “Era algo que já estava habituada. Recomeçar em outra coisa seria muito incerto.”

Maísa Prando, 27 anos, se encontrou com a mãe na prisão - ambas condenadas por tráfico

Fabíola Perez / R7Presa em uma grande operação em 2010, Maísa afirma nunca ter sentido medo. “Costumam dizer que mulher não chama tanto a atenção.” Por outro lado, explica ela, quem não se impõe sofre com o machismo. “Por mais que uma mulher tenha a mesma função de um homem, ela passa a ser conhecida como ‘mulher de fulano’”, diz.

Sentenciada a 25 anos de prisão, Maísa relata ter sido presa sem nenhuma droga. “Me associaram por interceptação telefônica”, diz. Hoje, ela está no semi-aberto e lembra que quando chegou não imaginou que ficaria tanto tempo na cadeia. “Minha mãe já estava aqui, não tive aquela incerteza de pensar ‘para onde eu vou?’” Com o passar dos dias, aprendeu a deixar de pensar no tempo.

“Foco nas coisas que faço, nos livros, nos cursos. É como se eu conseguisse levar as pessoas um pouco para fora daqui. Porque aqui a gente não vive, sobrevive.” Em dezembro de 2023, a previsão é que ela siga para o regime aberto, quando pretende encontrar um emprego e estudar. “Sou perseverante. Apesar das coisas ruins que aconteceram na minha vida, não consigo me colocar como vítima.”

A missão de Josefa Maria Martins, de 56 anos, no setor de inclusão, é receber as presas recém-chegadas à penitenciária de Pirajuí. “Fazemos um trabalho de psicólogo para acalmá-las”, diz. “Tem algumas que falam: lembra do dia que eu cheguei e você me deu água com açúcar? Isso fica marcado”.

Com o olhar atento, a boca rosa e um jeito afetuoso, Josefa conta que já trabalhou na cozinha, na costura e só depois foi para a inclusão. Hoje, vive sozinha na cela, mas já chegou a ficar com outras três mulheres no mesmo espaço. “Tenho rádio, televisão e uma cortina que separa o banheiro da cozinha. Até que está habitável”, diz. “Mas quando cheguei tive que dividir o banheiro e tomar banho de água fria. Foi aquele pânico”, afirma ela, que hoje tem permissão para tomar banho quente no frio devido ao lúpus.

Sentenciada a 14 anos de prisão, Josefa é taxativa ao dizer que é por culpa do ex-marido que está na cadeia. “Passamos 20 anos juntos até que ele arrumou uma amante casada com um presidiário”, diz. Na época, Josefa afirma que o homem, em liberdade, ameaçava sua filha, de sete anos.

Acusada de ser mandante de um homicídio, Josefa trabalha no setor de inclusão da cadeia

Fabíola Perez / R7“Ele ligava e descrevia as roupas que ela usava, com quem voltava da escola. Não fiz boletim de ocorrência por medo.” Certo dia, Josefa diz ter visto o Corpo de Bombeiros próximo a casa em que vivia em Tupã, a 450 quilômetros de São Paulo, para levar o corpo da mulher ao hospital. “Ele atirou nela na frente dos filhos”, diz.

Josefa ficou em liberdade até o julgamento, mas, em setembro de 2015, foi presa em Pirajuí sob a acusação de ser mandante do homicídio. Há quatro anos e quatro meses em regime fechado, ela passou para o semi-aberto em fevereiro. “Aprendi que ninguém nunca mais vai me chantagear. Mas qual mãe ficaria indiferente ao ver a filha sofrer uma ameaça?”, questiona.

Josefa sonha em viajar para Fortaleza quando deixar a prisão. Enquanto isso, sua arma contra o tempo que se arrasta é o tricô e o crochê, feitos habilidosamente com uma caneta bic.

Estar preso, para Rosângela Gonçalves, é a maior forma de opressão que alguém pode conhecer. “A pessoa perde a autonomia para acordar, tomar banho, realizar qualquer tipo de atividade e sofre uma série de opressões físicas e psicológicas.”

A própria arquitetura dos presídios, explica Gonçalves, é apresentada como forma de terror. Em sua pesquisa, a socióloga estudou três unidades prisionais, duas no interior de São Paulo e uma na capital. “Para as mulheres da capital, as penitenciárias de portas verdes ou do fundão servem como uma constante ameaça de transferência”, explica.

Telas e arame farpado dividem os pavilhões da Penitenciária Feminina de Pirajuí

Fabíola Perez / R7“As transferidas não sabem seus destinos e são levadas sem seus pertences, o que caracteriza uma tortura psicológica com elas e seus familiares.” O controle sobre o corpo das mulheres é outro aspecto recorrente. “Algumas mulheres são algemadas até mesmo na hora da consulta médica. Em algumas unidades, precisavam mandar bilhetes para o assistente social para marcar atendimentos.”

Diante disso, muitas desenvolvem formas de administrar o tempo, a solidão e o medo que sentem no cumprimento das penas. Livros, cartas e tricô são consideradas formas de sobrevivência à prisão. “São tentativas de criar uma individualidade onde o Estado nega. Onde há poder, há resistência”, diz. “Formas de sociabilidade, redes de ajuda e afeto são criadas entre si”, diz Gonçalves.

“No cárcere, distantes dos julgamentos da sociedade, muitas se sentem livres para orientar a sexualidade para outras mulheres”, afirma a socióloga. No decorrer da pesquisa, ela percebeu ainda que muitas estabelecem laços com visitantes de outras famílias para construir relações. Além disso, práticas do dia a dia também são consideradas estratégias de sobrevivência em um ambiente austero. “Trabalhar, fazer faxina, fazer cabelo, cozinhar, trocar mercadorias entre si são maneiras de enfrentar o processo de despersonalização”, diz.

Regido pela Lei de Execução Penal, o trabalho também é considerado uma forma de resistência no cárcere. “Não se trata apenas de aumentar a quantidade de vagas às mulheres. É preciso pensar nas normas de segurança, nos salários, na jornada, para que não tenha somente uma finalidade produtiva”, explica Dandara Tinoco, pesquisadora do Instituto Igarapé. “Há direitos que não estão sendo respeitados”, diz.

Quando uma mulher privada de liberdade deseja retornar ao mercado de trabalho, pontua Tinoco, ela possui uma camada a mais de vulnerabilidade para ter acesso às oportunidades. “Ela sai com a pena-multa, sem o título de eleitor e, portanto, com uma dificuldade em reconstruir vínculos.” Para ela, algumas alternativas devem ser pensadas para reduzir essas dificuldades, como o fortalecimento de negócios sociais e a criação de uma agência de emprego para mulheres presas e egressas.

“...Mesmo que as correntes delas sejam diferentes das minhas.” A frase da feminista negra Audre Lorde é o que norteia o pensamento de Tempestade, de 68 anos, após deixar o sistema prisional. Conhecida pelo apelido que ganhou na cadeia por conta da personagem de cabelos longos e brancos, ela deixou a prisão em 2018 e decidiu fazer um mutirão para atender mulheres presas. “Entrego um questionário a elas nas saidinhas”, diz ela, que também faz parte da Frente Estadual pelo Desencarceramento.

Por meio desses documentos, Tempestade tem acesso a relatos de presos que perdem familiares e não são avisados, de geladeira de presídios desligadas para economizar energia, de bombinhas para bronquite compartilhadas por falta de aparelhos, entre outras reivindicações. Esta, porém, não é a primeira luta de Tempestade. Durante os cinco anos em que esteve presa em uma das maiores penitenciárias femininas travou grandes batalhas pelo direito das companheiras.

Nascida na zona norte de São Paulo, ela chegou a cursar até o 3º ano da faculdade de Psicologia, mas por falta de dinheiro teve de interromper. Após a morte da mãe, Tempestade passou a se relacionar com um homem usuário de todos os tipos de droga. Nesse momento, entrou para a economia do crime. “Meu ponto de vendas era estratégico, nunca trabalhei para ninguém, fiz carreira solo”, diz.

“Comecei a vender maconha para patrão, abria a biqueira (local onde se comercializa a droga) bem cedo e fechava antes das 23 horas”, afirma. “Quem tem dinheiro, paga e fica na rua, quem não tem, vai preso.” Após escutas telefônicas, Tempestade foi presa e condenada a 11 anos de prisão por tráfico de drogas.

Ao chegar na unidade, apesar do desespero de entrar em um lugar tão grande, ela conta ter sido respeitada. “Minha ficha corrida foi maravilhosa. Dentro da cadeia, as pessoas respeitam quem tem cabelos brancos.”

Passados alguns dias, ela começou a trabalhar na “judiciária”, setor para ajudar as outras presas com demandas jurídicas. “Não sabia nada quando entrei, aprendi tudo na raça”, diz. Independente, ela costumava arriscar ao tomar atitudes isoladas – mesmo em uma prisão comandada por uma organização criminosa.

“Arrumei uma folha de papel almaço, escrevi uma carta para a Cármen Lúcia (magistrada e presidente do Supremo Tribunal Federal entre os anos de 2016 e 2018) e pedi para um advogado entregar. Depois de 15 dias, a Defensoria entrou na cadeia e fez um mutirão.” No semi-aberto, ela se voluntariava a escrever cartas para as companheiras. “Sou uma sobrevivente da cadeia e da sociedade.”

Assim como Tempestade, Camila Lopes, de 28 anos, também deixou o sistema prisional, mas não abandonou a luta pelo desencarceramento. Hoje, seu desejo é terminar a faculdade de Serviço Social e trabalhar em uma penitenciária para ajudar quem enfrenta o mesmo que viveu há sete anos. Nascida em Teotônio Vilela, na zona leste de São Paulo, ela conta que o contato com as drogas ocorreu aos 12 anos na escola, com o primeiro namorado.

“Minha mãe me expulsou de casa, comecei a me prostituir porque queria ganhar dinheiro. Queria ter liberdade, mas não tinha noção das consequências”, diz. “Morava na periferia e em cada esquina tinha uma biqueira.” Aos 15 anos, conheceu o homem que se tornou seu marido e pai de seu primeiro filho.

Sem vontade de viver um casamento precoce, ela conheceu drogas como cola, tiner, maconha, cocaína e crack. “Entrei em depressão e comecei a me afundar cada vez mais.” Entre 2007 e 2008, começou a trabalhar em uma biqueira. “Só pensava em como arrumar cinco reais para a próxima pedra. A gente perde a dignidade, a família, o amor. É como se eu estivesse anestesiada.”

Camila cursa Serviços Sociais e quer escrever um livro sobre como sobreviveu ao crack

Edu Garcia / R7Na hierarquia do tráfico, Camila começou como olheira – espécie de vigia – e passou à função de vapor – responsável pela venda da droga. Não chegou à gerência porque consumia crack. Um dia, foi fazer a contabilidade da droga na rua de sua casa sem deixar um olheiro por perto. “A polícia chegou e me deu um enquadro. Fiquei em pânico”, diz.

“O policial quis trocar uma ideia, mas eu não sabia o que era corrupção. Então, me levaram para a delegacia.” Lá, ela conseguiu soltar a algema e fugiu. Não tardou para o policial abordá-la novamente. “Fui presa e esculachada, xingada de vagabunda para baixo.” Sentenciada a quatro anos e dois meses, foi encarcerada em um grande presídio feminino da capital.

“Nos três primeiros meses, a gente só pensa em ir embora. Depois comecei a trabalhar na faxina.” O dia a dia na prisão que, segundo ela, é comandada por lideranças do PCC, tem ordens claras: é proibido palavrão, usar crack e brigas entre detentas. “Tem que saber desenrolar”, diz.

Depois de passar para o semi-aberto, chegou a trabalhar em uma padaria e em uma serralheria, mas foi pelo curso de manicure que se apaixonou. Quando deixou a prisão, voltou a morar com o ex-companheiro e pai de seu filho e em 2015 conseguiu abrir um comércio próprio. No corpo, ela carrega marcas de diferentes momentos da vida, tatuagens, cabelo colorido e piercings. Mas é na personalidade que leva as memórias da prisão. “Só quem passou por isso sabe a tortura que é.”

"Habeas corpus para mães é um potencial inexplorado", diz Nathalie Fragoso, advogada do coletivo de advocacia de Direitos Humanos

Arte / R7Dois anos após um habeas corpus coletivo ter sido concedido às mulheres gestantes e mães de crianças com até 12 anos de idade em prisão provisória, o instrumento, que tem como objetivo cumprir a lei que estipula políticas públicas para a primeira infância, não tem alcançado seu potencial.

A avaliação é da advogada Nathalie Fragoso, que deu início ao processo e defendeu a ação no Supremo Tribunal Federal (STF). “Na prática, advogados e familiares tem que provar a filiação. O ônus deveria ser do Estado.” Para ela, embora o habeas corpus tenha alterado o fluxo do judiciário, ainda há uma série de resistências para utilizá-lo. “Esses gargalos vão desde os julgamentos moralizantes até a dificuldade no acesso à defesa por parte das mulheres”, afirma.

Em fevereiro de 2018, o HC coletivo permitiu que mulheres que estivessem em prisão preventiva pudessem cumprir prisão domiciliar e assim ficassem mais tempo próximas de seus filhos. A exceção é para aquelas que cometeram crimes mediante violência ou grave ameaça.

“A maior parte das mulheres presas não tem pré-natal completo, são obrigadas a utilizar algemas durante o parto, sofrem com a falta de higiene e de acesso aos exames de imagens. Esses fatores tornam a gestação no cárcere um risco”, relata. “Para proteger as crianças, é preciso proteger a mãe.”

"Tem gente que não precisava estar presa", diz Graziella Costa, diretora da Penitenciária Feminina de Pirajuí

Arte R7No alto de uma das paredes da sala da administração da penitenciária, lê-se “é tempo de dar a volta por cima.” A diretora do presídio Graziella Costa, de 43 anos, diz acreditar na “ressocialização das reeducandas” e se indignar com algumas decisões da Justiça. “Temos muitos casos que me chocam como quando a presa é condenada nove anos depois de ter cometido o delito”, diz. “Nesse período, a pessoa refaz a vida e acaba sendo presa. Tem muita gente que não precisava estar presa. Não que isso seja regra, mas acontece.”

No sistema prisional desde 2015, ela trabalhou em unidades femininas e masculinas, mas desde 2012 está na diretoria de Pirajuí. “Somos uma unidade humanizada, mas não quer dizer que esse modelo seja a regra.” O problema, explica ela, é a falta de políticas públicas para pessoas que deixam o sistema prisional.

“Quem está fora, acha que quem está aqui é 100% bandido.” Atualmente, a unidade tem 830 presas e 826 vagas. Mas houve um tempo em que, segundo Graziella, havia mais de 1.600 mulheres encarceradas. “Era muita gente nas celas, muitas brigas, parecia que estávamos no meio de um terremoto”, diz.

Graziella cresceu vendo a mãe trabalhar no sistema prisional e decidiu seguir o mesmo caminho. Após prestar concurso e fazer faculdade de letras, começou a trabalhar na Funap (Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel de Amparo ao Preso). Em 2006, trabalhou na Penitenciária de Santana. Seis anos depois, Graziella decidiu voltar para Pirajuí e trabalhar na penitenciária feminina. "Aqui tem mais calor humano. Só que é tudo muito intenso", diz.

Ao interromper a entrevista para ligar para casa, ela conta que mora no mesmo terreno da unidade. “No começo, quando o telefone tocava, eu pensava em tudo: que a cadeia virou, que alguém morreu.” Se algo acontecer, ela diz que fez o curso de GIR (Grupo de Intervenção Rápida), força especial da Secretaria da Administração para atuar em rebeliões ou em apoio aos demais agentes prisionais em revistas a presídios.

Crochê, livros, cartas e trabalho são formas de sobreviver à prisão

Fabíola Perez / R7Reportagem: Fabíola Perez

Apoio: Luciana Mastrorosa

Arte: Sabrina Cessarovice

Fotos: Edu Garcia, Fabíola Perez e Pedro Canin

Produção audiovisual: Caroline de Moraes

Imagens: Pedro Canin

Estagiária: Denise Marino

Edição de vídeo: Edimar Sabatine e Danilo Barboza

Videografismo: Eriq Gabriel Di Stefani e Marisa Eiko Kinoshita

Sonoplastia: Luciano Gonçalves