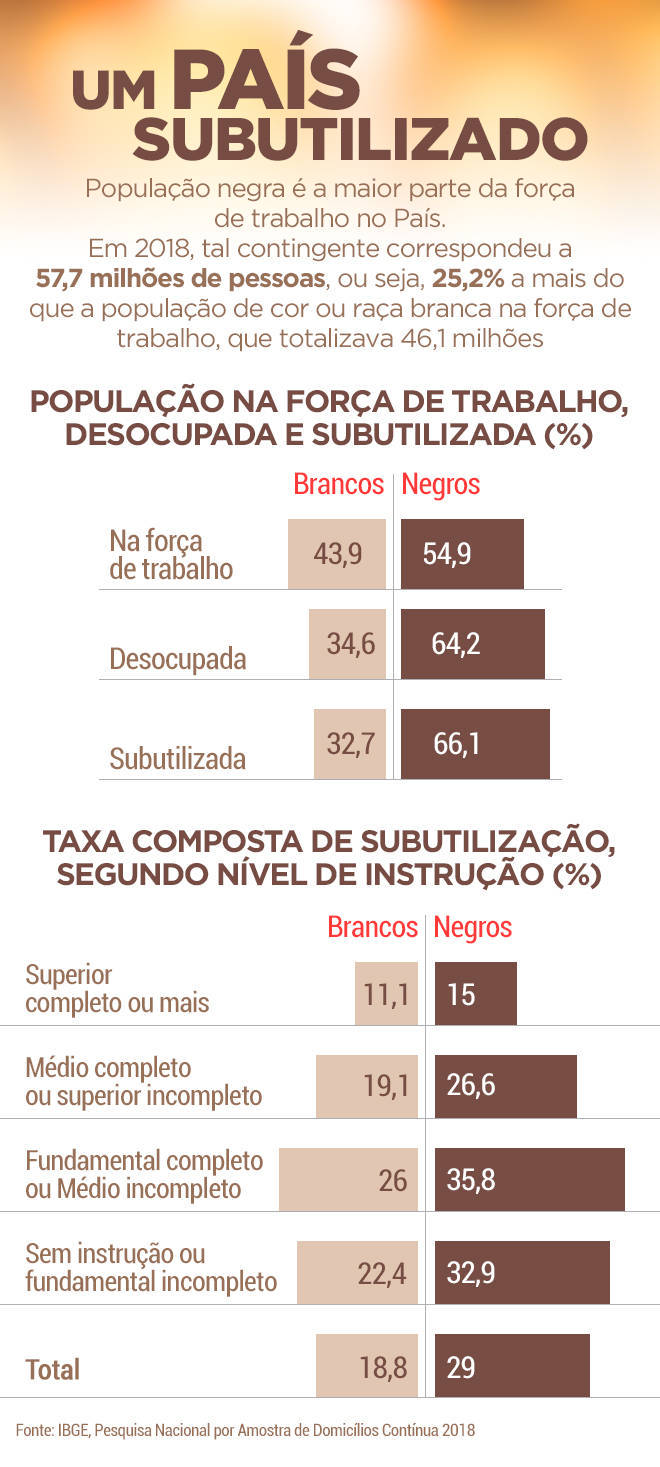

Elas são médicas, educadoras, empreendedoras sociais, advogadas, empresárias e negras que, para concretizar suas maiores ambições, tiveram de driblar as estruturas de gênero e raça que mostram um Brasil que nem todos querem ver. Um país onde 56% da população é autodeclarada preta e parda e constitui a maior parcela da força de trabalho. Desse contingente, mais de 60% é composto de trabalhadores desocupados ou subutilizados. Quando se trata das mulheres negras, o cenário é ainda mais desfavorável.

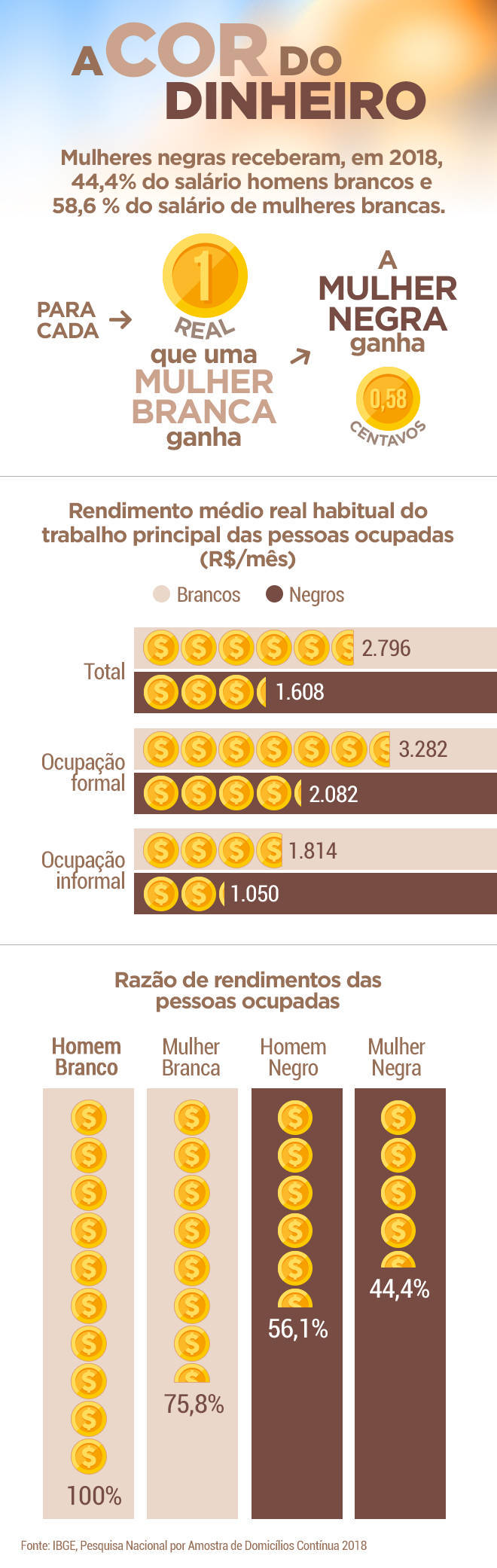

Elas têm 50% mais chances de ficarem desempregadas (Ipea) e ganham 58 centavos para cada real que entra no bolso de mulheres brancas. Mesmo contra todas as estatísticas, a população negra movimenta, em renda própria, R$ 1,7 trilhão por ano (Instituto Locomotiva). Mas nas 500 maiores empresas do Brasil, menos de 1% dos altos cargos gerenciais são ocupados por mulheres negras.

O R7 Estúdio ouviu relatos de dez profissionais cujas trajetórias contradizem a regra e que podem inspirar outras mulheres negras que querem chegar lá. Um traço em comum na maioria delas é o apoio recebido em casa, com pais que forjaram em sua construção o orgulho pela negritude e a força da ancestralidade. Aprenderam que os negros tinham de ocupar todos os lugares, especialmente os de poder. Não deveriam aceitar menos. Elas ouviram.

Nós as ouvimos.

Silvia Souza, primeira advogada negra a fazer sustentação oral no STF

Reprodução/Facebook17 de outubro de 2019. Ao lado da fina flor da advocacia nacional, Silvia Souza, 5 anos de formada, fez sua primeira sustentação oral no Supremo Tribunal Federal. Representando a ONG Conectas, Silvia participou do histórico julgamento sobre a prisão em segunda instância, defendendo o início do cumprimento da pena só após o trânsito em julgado da sentença.

Sua fala impactou a ministra Rosa Weber, que a citou em sua decisão. Silvia lembra que, ao final de sua fala, uma estudante de Direito, negra como ela, se aproximou chorando e agradeceu por ver uma mulher negra falando na tribuna. “Sentir que as pessoas negras se sentem representadas é o que me emociona”, conta a advogada.

Filha de mãe doméstica e pai marceneiro, separados, Silvia cresceu em Itapevi, na Grande São Paulo, fez escola pública e, mesmo ouvindo que faculdade não era pra ela, foi lá e fez. Enem. 7º lugar no Direito da Unip. Bolsista 100% do Prouni. O Direito como arma de combate às injustiças sociais.

Foi estagiária, assistente jurídica, até ouvir que não seria efetivada como advogada “por uma questão de perfil”. “Eu não consegui reagir, mas foi uma virada. Decidi nunca mais me omitir diante do racismo e me aproximei da luta pelas questões raciais.”

Não alisou mais o cabelo, desistiu de se adequar. “Achava que era necessário seguir certas regras, mas nunca deixei de ser preta. Resolvi não oprimir minha identidade negra, foi um rompimento com o pacto racista”, revela.

Se aproximar de coletivos, como o Educafro, onde se sente acolhida, ajudou no seu fortalecimento. Para além da qualificação, Silvia diz que é preciso resiliência e resistência para se colocar no mercado. “A gente não quebra barreiras sozinhas.” A irmã mais velha de Silva, de 37 anos, e a sobrinha, de 20, devem se formar em Direito em breve. Influência que chama...

“O que baliza meu trabalho é que a população negra não é feita só de resistência. A nossa vida não é só dor, mas abundância, potência e poder intelectual.” Foi assim que a empresária Adriana Barbosa, de 43 anos, definiu a motivação para criar a Feira Preta, maior evento de cultura negra da América Latina, que completou 18 anos em 2019.

É na abundância de produtores, gestores e consumidores negros que Adriana concentra seus esforços. Da necessidade à oportunidade, ela aprendeu a empreender desde cedo em casa, com as mulheres de sua família, em especial a bisavó Maria Luíza, que vendia marmitex e coxinha para sustentar a família, a quem atribui sua “visão de negócios 360º”.

Hoje na lista das 50 pessoas negras mais influentes do mundo, a empresária chama atenção para que a população repense sua forma de consumir como uma possível estratégia de transformação social: em outras palavras, que o dinheiro que sai do bolso de negros seja investido no trabalho de negros.

“Apesar das grandes empresas terem o papel de empregar, é importante reconhecer o empreendedor negro que está aqui”, explica Adriana. “A Feira Preta quer que negros consumam de negros porque, se eles estão apartados, queremos que possam se fortalecer. A ideia é ter um processo mais equilibrado entre demanda e consumo. ”

Consumo é o que não falta. Segundo uma pesquisa do Instituto Locomotiva, a população negra brasileira movimenta, em renda própria, R$ 1,7 trilhão por ano. Ainda assim, 82% dos empreendedores enfrentam o obstáculo da informalidade, o que prejudica um futuro próspero e mais igualitário.

Mulher, preta, nordestina. Regina Celia foi criada por pais que tinham uma consciência de identidade étnica muito forte, o que fez dela alguém capaz de enfrentar o racismo de cabeça erguida.

Formada em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado em Ciência Política e doutoramento em Direito, Justiça e Cidadania para o século 21 pela Universidade de Coimbra, em Portugal, Regina também é co-fundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha. E agora, em 2020, completará 25 anos como professora universitária.

“Cada degrau desse não foi fácil. Muitas vezes, tinha de compensar a minha negritude demonstrando que era inteligente, que sabia falar bem, mostrar uma boa arcada dentária”, conta.

Uma rotina que enfrentou desde a educação básica até como educadora no ensino superior. “Não tem professora de Direito negra. Nas faculdades em que eu trabalho, havia negros nos cursos de Pedagogia, Turismo, de Contábeis, mas no curso de Direito e no curso de Medicina eu não encontrei colegas negras ou negros que estivessem lecionando."

Além de enfrentar as piadas, tinha de trabalhar quatro vezes mais para mostrar competência. Na forma de perguntar ‘você dá aula?’ existe um crivo, uma desconfiança para ver se meu conhecimento é refinado.”

Ao assumir um relacionamento interracial, enfrentou a resistência do movimento negro, como se estivesse traindo sua identidade, sua ancestralidade. Foi acusada de optar pelo "enbranquecimento”. “Grávida do primeiro filho, perguntaram se eu achava que ele seria mais puxado pra mim ou pra ele, ou um café com leite. Respondi: sei que não vai nascer zebra.”

Tirar de letra esses ataques raciais, garante, não é fácil. “Tem de ter uma autoestima muito forte, ter uma memória familiar. Meu pai sempre me contava a história do Patinho Feio. Até que me disse: você é cisne. Não anda como pato, não fala como pato, você é especial. Entendi ali a singularidade de cada um de nós. A conduta e a prática da família que me fortaleceram.”

“Falta muita coisa para termos destaque como mulheres negras, porque não basta ter destaque no mercado de trabalho, na mídia, na política. Esses destaques precisam de uma raiz forte. É um desafio desconstruir esse estereótipo da mulata, do corpo bom, do corpo violão, as ancas grandes, essa erotização. Por isso, estamos em cargos elementares, de subalternização, da limpeza, doméstico. A minha vida não é uma receita de bolo, não é uma bula. Mas pode ser algo que motive a pensar, que leve outras mulheres a um momento de reconhecimento, eu me reconheço em você, é o #vocêmerepresenta.”

Fernanda Leôncio tem uma missão: usar a tecnologia para promover um Brasil mais igualitário. Foi pensando na situação financeira de 45 milhões de brasileiros sem conta no banco que ela fundou a Conta Black, uma conta digital facilitadora de crédito.

“Temos uma população massivamente negra que não tem acesso à educação financeira e está extremamente endividada”, explica Fernanda, relembrando que a realidade brasileira não condiz com os centros financeiros como São Paulo. De uma das torres na Avenida das Nações Unidas, onde comanda a fintech, “tudo parece acessível.”

“Se vamos um pouquinho mais para o interior, vemos uma realidade financeira totalmente diferente da nossa. Existe uma dificuldade de fazer o pagamento de uma simples conta e essas pessoas fazem muitas transações em dinheiro vivo, o que representa risco para elas."

A atual realidade financeira de Fernanda pode não representar a maior parcela da população, mas foi com a inteligência financeira que desenvolveu — e hoje ensina— que foi capaz de mudar seu rumo profissional e modificar as estruturas necessárias.

“Quando você é a única pessoa negra dentro da equipe, tem de trabalhar em dobro. Me vi com um nódulo gigante e nem percebi que ele estava lá. Tive uma crise de burnout”. Após se dar conta de que trabalhava tanto que sequer tinha tempo para fazer exames, a empresária resolveu desenhar sua transição de carreira. Desta vez, a regra foi autocuidado e empatia.

“Minha formação toda foi baseada por um homem que lutava muito pela igualdade racial”, revela Eliane Leite Alcantara Malteze, atual diretora da escola técnica Paula Souza, em Pirituba, na periferia de São Paulo, e líder do comitê de igualdade e inclusão do grupo Mulheres do Brasil. Seu pai, que veio de Minas Gerais para quebrar asfalto nas ruas de São Paulo, a serviço do DAE (atual Sabesp), abriu uma loja de material de construção e sempre foi militante do movimento negro. Foi seu espelho.

“Meu pai sempre me incentivou a estudar e a ocupar todos os lugares de poder. Fomos fazer Matemática na PUC, minha irmã e eu, e foi um choque não ter mulher nem negros”, lembra.

O pai a aconselhou a fazer concurso público para não enfrentar o racismo, ter garantia e não sofrer. Ela foi, mas também encarou a iniciativa privada. “Chegava para entrevista e não me deixavam nem entrar, me recebiam na porta das escolas, diziam que a vaga já tinha sido preenchida. E já ouvi aluno dizendo que ‘não queria ter aula com essa negra.’"

Eliane acredita que, para lidar com o preconceito, é preciso ter a autoestima alicerçada. “Fui muito fortalecida pela família. Para mim baqueia, não é gostoso, mas não me derruba. O racismo é um problema de quem é racista.”

Em 2014, Eliane assumiu a direção da escola, com o cacife de 30 anos de vivência com educação. Ainda assim, diz que por ser mulher e negra as pessoas não a vêem naquele lugar. O tempo todo tem de mostrar mais competência, mesmo com bons resultados.

“É uma realidade que a gente vive, a gente não é vista. Ocupo um papel que tem liderença, participo de movimentos como o Mulheres do Brasil, sou feminista, sou ativista pela igualdade racial, igualdade de gênero, mas ainda passam por mim e perguntam onde está a diretora. Minha satisfação é estar na escola e ouvir um aluno negro dizer ‘você me inspira, é a primeira diretora negra que eu vejo, você diz que eu posso sonhar.'”

“Arrisco dizer que nenhuma das meninas com quem convivi na infância chegou aonde cheguei”. Foi a partir desse incômodo que a empresária Vivi Duarte, de 41 anos, criou o Plano de Menina, uma iniciativa para capacitar jovens de 13 a 22 anos de regiões carentes.

Jornalista de formação e ex-moradora da periferia na zona norte de São Paulo, Vivi passou a maior parte de sua trajetória profissional questionando como usaria seus privilégios para ajudar meninas que não tiveram as mesmas oportunidades.

“Fui para o Capão Redondo e para o Grajaú levar minha história e percebi que, 20 anos depois, nada tinha mudado”. A partir daí, Vivi organizou uma rede de mulheres mentoras para organizar aulas de inglês, empreendedorismo e liderança, educação financeira e até discussões sobre autoestima e vida amorosa para evitar que as jovens caíssem em relacionamentos abusivos.

Para ela, cada menina carrega um pouco de Vivi Duarte dentro de si. “Elas têm aquele brilho nos olhos, aquela vontade de fazer acontecer, mas, ao mesmo tempo, uma timidez que vem da escassez”, conta, atribuindo seu sucesso à mentoria das mulheres de sua família.

Era sua avó, dona Altair Silva, que se encarregava de manter a neta com os pés no chão. “Ela dizia uma frase que, admito, me incomodava: ‘Tudo isso que você está vivendo é muito legal, mas não se esqueça de onde você veio’.”

Não foi difícil entender o recado. Com o trabalho de vendedora para pagar a mensalidade na Faculdade de Maringá, Vivi relembra que ‘vendia bolsas que valiam um semestre da faculdade’. “Hoje sei que tive de me esforçar cinco vezes mais para garantir meu lugar. Parece que vivi 120 anos para estar onde estou.”

De acordo com uma pesquisa do Instituto Ethos, deve levar 150 anos para que o Brasil zere a desigualdade racial no mercado de trabalho.

Quando a cardiologista Lúcia da Conceição Marcos, de 65 anos, passa pela porta de seu consultório no Hospital Pérola Byington, não é incomum que a primeira pergunta do paciente seja 'onde está o médico?'. Assertiva e bem-humorada, ela logo esclarece a confusão.

“Muitos se surpreendem quando respondo que eu sou a médica, mas no geral a reação é positiva”, conta Lúcia, que em 2019 comemora 25 anos na carreira com a qual sonhava desde os doze. Foi somente aos 30 anos que ela teve condições financeiras de ingressar na faculdade de medicina.

“Minha família não conseguia me bancar, então fiz enfermagem na USP para garantir o sustento. Na época, trabalhava como enfermeira no Hospital Psiquiátrico Phillipe Pinel durante a noite e cursava medicina durante o dia.”

Para a única aluna negra da turma de 1992, a maior dificuldade era o malabarismo entre trabalho e estudo. “O branco em geral tem mais poder aquisitivo. Geralmente só estuda, entra na faculdade aos 17 e aos 25 já está formado. Eu não ia aos jogos com meus colegas, nem curtia a vida social porque o tempo livre que tinha fora do trabalho e da faculdade era para estudar.”

Era a costureira Jovina Oliveira Marcos, a mãe de Lúcia, que garantia que a rotina pesada não a fizesse desistir de seus objetivos. “Felizmente, eu pude dar uma condição de vida melhor para ela: além de comprar um apartamento novo, viajamos bastante”, lembrou, com os olhos marejados.

Dona Jovina faleceu em 2015, vítima de uma queda doméstica. “Pude retribuir, não sei se à altura, tudo o que ela me proporcionou.”

Em uma época anterior ao sistema de cotas, na qual o número de estudantes negros não estava nem perto de superar os brancos nas universidades – hoje são 50,3% dos inscritos nas instituições de ensino superior da rede pública do País – , a cardiologista teve apenas uma referência de onde podia chegar enquanto profissional.

“Nos anos 70, lembro de ter visto uma reportagem sobre uma médica negra formada pela Unifesp. De tão raro que era, fizeram uma matéria. Ali eu pensei que queria ser como ela”. Era Iracema Almeida, primeira mulher negra formada pela Escola Paulista de Medicina nos anos 1930, pioneira nos estudos da anemia falciforme no Brasil.

A consultora de diversidade e especialista em negociação Ana Bavon sabe que tem alguns segundos para que um desconhecido forme uma impressão sobre ela, com base no que aprendeu durante a vida.

Nomeada por especialistas em neurolinguística como ‘viés inconsciente’, é essa primeira impressão que faz com que ela, uma mulher negra de pele clara, seja percebida como atrevida e insubordinada, ao invés de assertiva.

“A sociedade olha para a mulher negra e espera que ela seja servil, humilde e nada ambiciosa. Do contrário, entra no estereótipo de negra raivosa”, é o que explica a sócia-fundadora do Business For People. No entanto, ela chama a atenção para a ‘pigmentocracia’ no mundo corporativo: quanto mais clara a pele, mais sutil o preconceito. “Sou alvo de outro tipo de racismo: aquele que você não sabe bem de onde vem.”

Como consultora de diversidade, a função de Ana é mostrar às grandes empresas porque estão perdendo dinheiro ao não contratar mulheres, negros, pessoas com deficiência e LGBTQIAP+. Do outro lado da bolha, a versão palestrante de Ana — que ela mesma define como ‘cura pela palavra’ — mostra às mulheres negras quais são as habilidades necessárias para driblar o preconceito.

“É preciso ter capacidade de networking, negociação e flexibilidade cognitiva: quando a gente encontra uma barreira, precisamos ser muito ágeis para achar alternativas para transpor aquilo”, explica.

“Liderança não é sobre autoridade, é sobre influência. Quem tiver maior capacidade sócio-emocional de influenciar outras pessoas sai na frente na corrida.”

A gerente de compliance Andreia Dias se define como uma “executiva em transição”. Há três anos, é ela quem gerencia as regras dos acordos legais de toda a América do Sul na multinacional de bebidas Pernod Ricard.

Do início da carreira em Biologia para pagar a faculdade de Medicina à descoberta do Direito como sua grande paixão, Andreia encontrou várias versões de si mesma ao longo de seus 45 anos.

Agora, é pela insistência da filha Isadora, de 12 anos, que Andreia redescobre sua identidade racial e abandona o cabelo alisado. “Para mulheres da minha cor, existe um preconceito tão velado que é quase impossível de reconhecer. Minha forma de lidar com isso foi entender, desde muito cedo, que comunicação é tudo na vida. Eu não mando recado, eu falo, por mais que seja doloroso. ”

Foi com o pai carpinteiro e a mãe cozinheira que a executiva aprendeu, desde muito cedo, a transitar por diferentes classes sociais. Formada em escola pública, seu presente de aniversário de 14 anos foi uma carteira de trabalho.

Sonhava em fazer Medicina, mas aos 19 conseguiu entrar no curso de Biologia, que na época era o que conseguia pagar. Ela conta que só encontrou o Direito durante um programa de estágio no quarto semestre da faculdade.

Para Andreia, a mudança de carreira era uma oportunidade de dar vazão ao senso de justiça herdado dos pais. “A forma que eu encontrei de enfrentar todo esse universo de injustiças que a gente tem na sociedade foi pela lei. A lei não tem cor, não tem classe social. A injustiça acontece por causa das interpretações da lei, mas foi por isso que eu estudei Direito. ”

Representando a multinacional no Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, a executiva se diz acostumada a lidar com diferenças culturais. Diplomática, insiste que “nada pode ser a fórceps”, inclusive as discussões ligadas à diversidade dentro do meio corporativo.

“Você move as pessoas pela conexão com elas. Mas não aceito falta de ética. Quando se fala em assédio, racismo e práticas trabalhistas, sempre tive a preocupação de saber se o discurso da empresa está ligado à prática. E o que falta para que discurso e prática se alinhem e incluam pessoas negras? “Coragem”, pontua Andreia.

Uma das profissionais mais bem-sucedidas do País na área de beleza negra, Katleen da Cruz Conceição é a única dermatologista do Brasil especializada em peles negras. E teve no pai, também médico, o alicerce de autoestima que a deixou forte o suficiente para dar de ombros para o racismo.

“Nunca senti preconceito diante da minha presença, nem nos congressos e nem na faculdade... Mas talvez seja porque tenho a autoestima muito elevada e não me preocupo se as pessoas estão me observando ou não”, avalia.

Dificuldade mesmo ela sentiu ao se especializar em pele negra. “A principal barreira foi ser a única no espaço que estava ocupando, não ter laser que atendesse à pele negra, não ter filtro solar com cor para pele negra e ouvir de outros médicos que eu estava trazendo todo o quilombo para a recepção da clínica.”

Katleen acha que falta muito estudo, dedicação e perseverança a quem deseja atuar em sua área. “E também não pensar só em grana. Temos de atender a toda população, seja pobre ou rica. Me tornei referência em ambulatório voluntário, voltado para pessoas carentes, que pratico desde que me formei.”

Das consultas às palestras gratuitas pelo Brasil voltadas a mulheres, principalmente negras, Katleen acredita que inspira muitas outras como ela. “Falo da minha história, que é de empoderamento”.

Edição: Tatiana Chiari

Colaboração: Cleide Oliveira

Apoio: Fabiola Ribeiro do CarmoArte: Sabrina Cessarovice

Produção audiovisual: Bruno de Moura Lima e Caroline de Moraes

Estagiária: Denise Marino

Edição de vídeo: Edimar Sabatine, Caíque Ramiro e Danilo Barboza

Videografismo: Eriq Gabriel Di Stefani e Marisa Eiko Kinoshita

Sonoplastia: Luciano Gonçalves de Souza